YOUTUBEで拾ったNBAのBLOB(エンドからのセットプレイ)の動きを研究しようというコンセプトです。

初回は、アトランタ・ホークスの21(トゥエンティワン)を研究してみます。

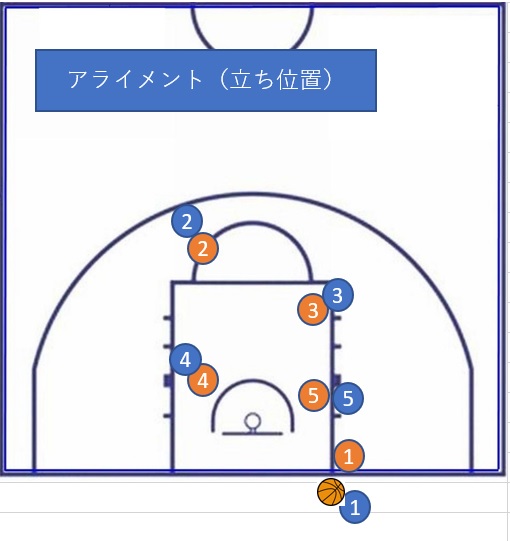

【アライメント】

まずはアライメント(最初の立ち位置)の説明です。

画像の番号とポジションは関係ありません。

ボールサイド側がローポ⑤とハイポ③あたり。

ヘルプサイド側にミドルポスト④と3Pの手前当たり②に位置しています。

ジグザグに並ぶ感じですね。

【ムーブメント】

複雑な選択肢ではなく、ファースト→セカンド→サードと流れるムーブメントとなります。

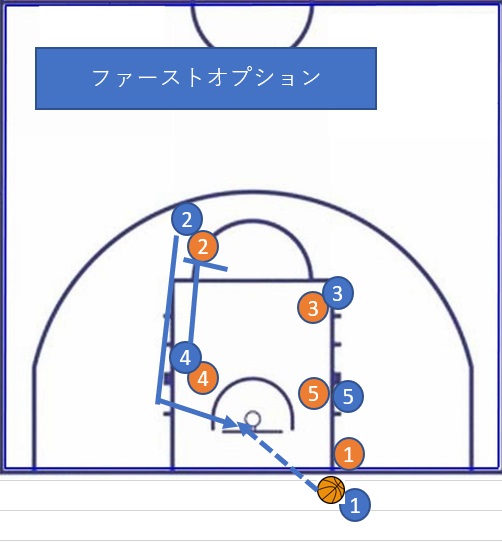

〇ファーストオプション

ヘルプサイドの④が②にアップスクリーンします。

②はスクリーンを利用して、ゴールカットします。

①は②のカットに合わせてパス(アリウープの場合はロブパス)をします。

とてもシンプルなプレイですね。

相手の意表をつくか、②の身体能力が高くないと難しいと思います。

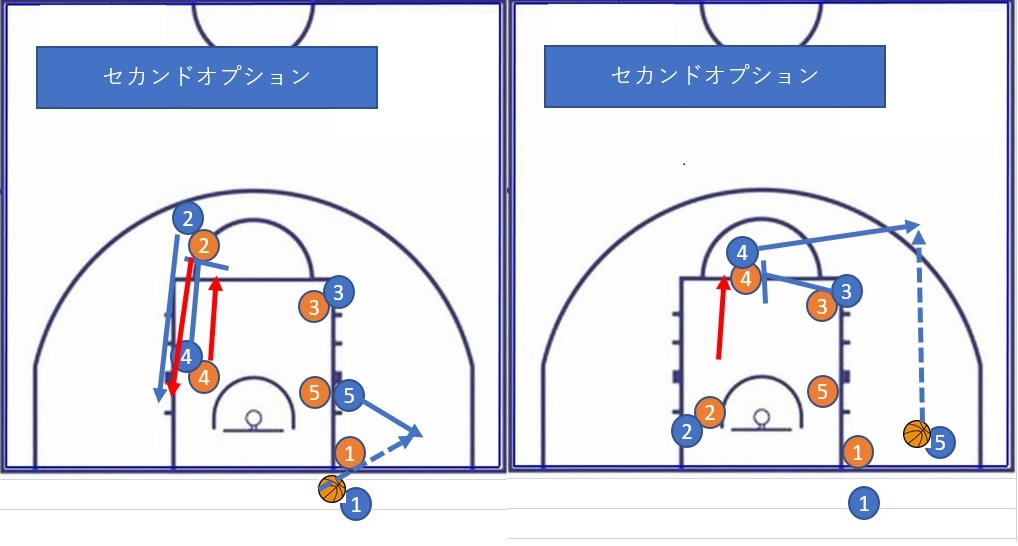

〇セカンドオプション

ファーストオプションでパスが入らない場合、ポップ(外に少し広がる)した⑤にパスをします。

先ほど、スクリナーだった④が、今度は③からスクリーンをもらってウイングに移動します。

スクリーンが成功しやすいピック・ザ・ピッカーの動きですね。

パスを受けた④がアウトサイドシュートをうちます。

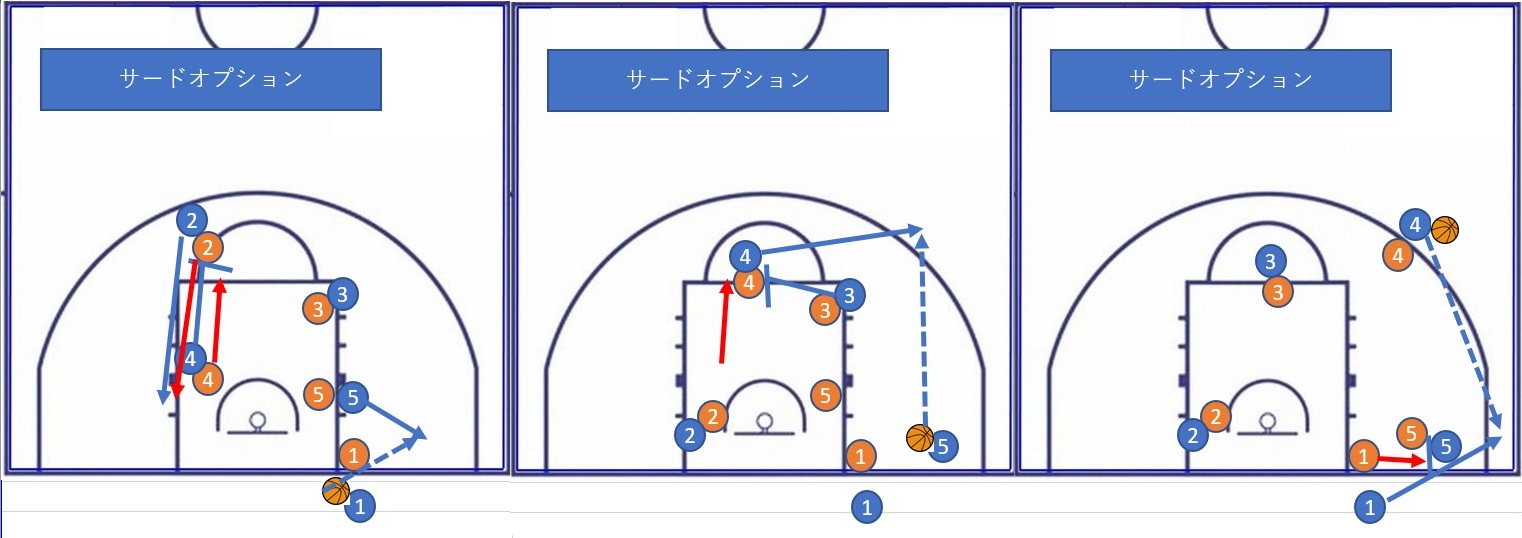

〇サードオプション

④がシュートをうてなかった場合、インバウンズパスをした①が⑤のスクリーンを使って、コーナーに移動します。

④から①にパスをします。

①はアウトサイドシュートをうつか、⑤とのコーナーピックプレイを行います。

【感想】

ファーストオプションは難しそうだな~

成功するイメージが沸かない。

サードオプションの動きは当チームで使っている動きに似ているので、成功のイメージが結構沸きます。

うーん、なんで21なんだろう??

気が向いたら、別のBLOBも研究します。