オンボールピックに対しては、ハンドラー(ドリブルしているユーザー)とスクリナー(ピックマン)の技術に応じてディフェンスを使い分けるのが理想だとは思います。

アマチュアレベルであれば、オンボールピックに対してはトラップだけをマスターすれば十分だと思います。

ハンドラーのレベルが著しく高いと、ブリッツでは防ぎきれない部分もありますが、まぁ大丈夫でしょう。

【まずはトラップを動画で】

【ディレクション】

ハンドラーに対してハードショーを仕掛けたいので、リジェクト(スクリーンの反対側にドリブルするプレイ)されないようにします。

スクリーンを仕掛けられたら、ハンドラーのディフェンスはスクリナー方向を向いて、ハンドラーにスクリーン方向へドリブルするようディレクション(方向づけ)します。

【ハードショー】

ピックマンディフェンスは、まずは、スクリーンに行かれる前にバンプして、スクリーンをキャンセルさせるのが理想です。

しつこくスクリーンパンプにいくと、スリップ(ゴール下にダイブ)してやられることもあるので、気を付けてください。

さて、スクリーンをセットされたら、ハンドラーにぶちあたるぐらいの勢いで、ハードショー(ハードヘッジ)をしてください。

ハンドラーの技術が低いと、ハードショーだけで自滅してくれます。

【ブリッツ】

ハンドラーディフェンスは、ハードショーで戸惑ったハンドラーを目掛けてブリッツ(急襲)します。

そのままダブルチームでボールを奪うつもりで。

ピックマン以外にボールを出させるか、ピックマンにループパスを出させるのはOKです。

【スタント】

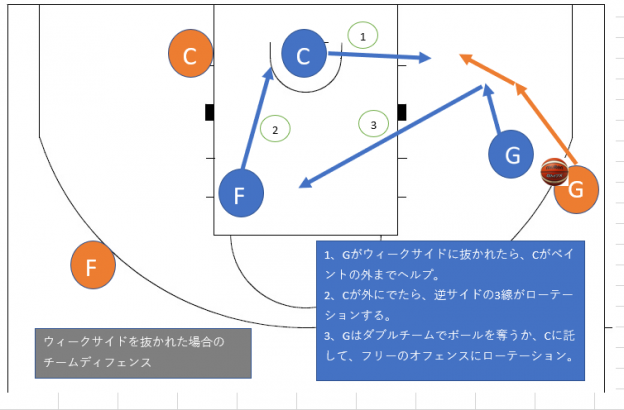

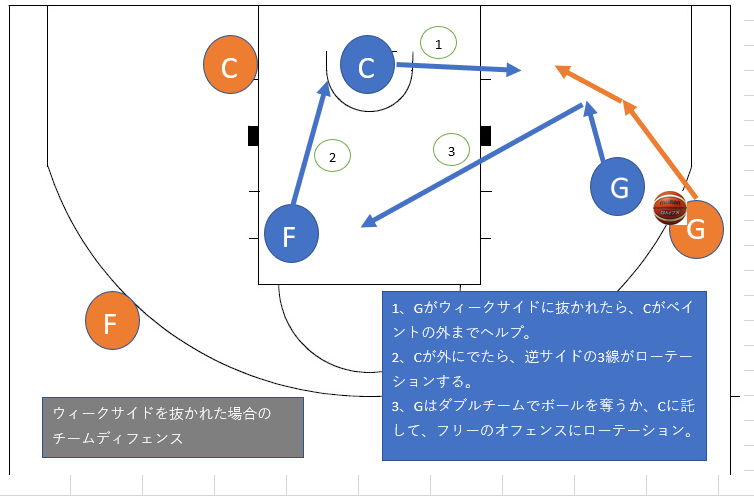

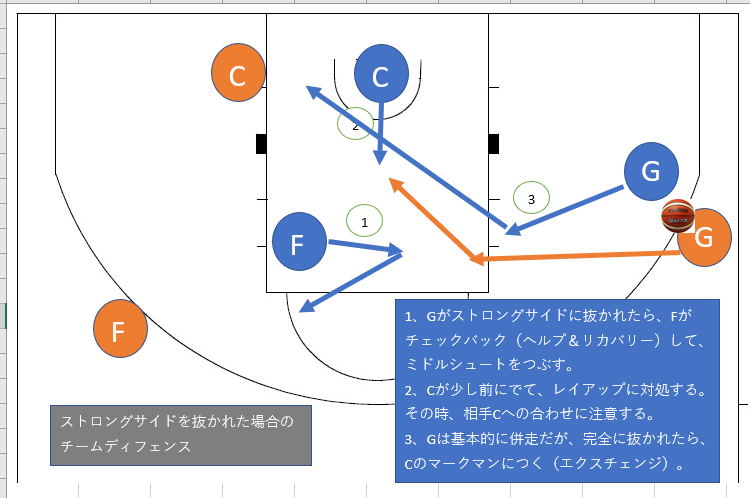

ダブルチームにすると、ピック&ロールしたピックマンがゴール下でノーマークになります。

三線のラストマンが、ピックマンのロールに対応(スタント)します。

スタントが機能するのが前提で、ダブルチームを仕掛けることが可能となります。

【ゴートゥペイント】

ダブルチームに行ったピックマンディフェンスはボールが離れるのと同時に戻ります。

ピックマンディフェンスは、自分のマークマンはスタントが対応しているので、基本はノーマークのプレイヤーを探すよりも、ペイントエリア目掛けて走りこみます。

【ブリッツの弱点~リトリート~】

ブリッツも当然に弱点があります。

押してくるディフェンスに対しては引いてみろって感じですかね。

ドリブルしながら後方にさがるよりも、ディフェンスが前方に突っ込む方が早いので、ダブルチームでつぶすこともできますが、あまりにも出過ぎてしまうと、中がスカスカになってしまいます。

相手がうまく対応してくるようであれば、こちらも別の守り方に変える必要があります。

以上が対オンボールピックディフェンスのトラップ(ハードショー&ブリッツ)の概要です。

オンボールピックに対しては、まずはスクリーンバンプでキャンセルさせるのが優先です。

体格差がないのであれば、スイッチで対応しても問題ありません。

より攻撃的に守るのであれば、今回お伝えしたハードショー&ブリッツがおすすめです。…