バスケットボールは10分×4Qで一試合となります。

なので、序盤、中盤、終盤と全く同じことをするよりも、Qごとにゲームプランをデザインした方が勝率が高まります。

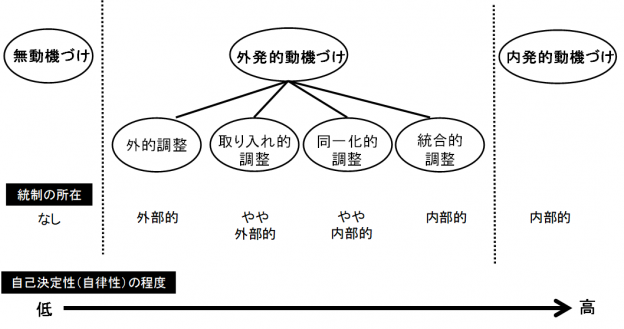

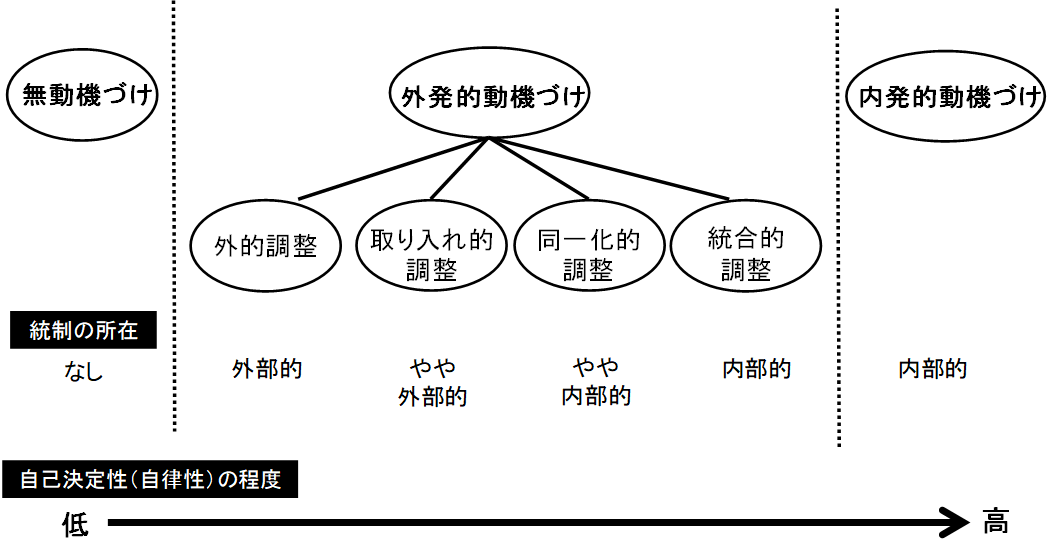

ゲームマネジメントなんて偉そうな言葉を使っていますが、要は受け身にならず、主体的にゲームのコントロールを試みるという考えです。

最近では、「デザイン」という言葉を使うことが多いですね。

1Q:見る

テーマは「観察」です。

プレーヤーには、「入り方が大事なので、最初の5分間はいつもより頑張ろう」と伝えます。

だけど、本当は、序盤の点差はあまり気にしません。

むしろ、結果的には序盤に負けていた方がよかったと思うことも多くあります。

例えば、序盤の調子が良くて、一気に10点差以上をつけると、それを実力の差と錯覚してしまうことがあります。

ちょっとずつ点差を縮められて、逆転された後も、「まだまだ大丈夫」と、悪い意味で、焦りを感じなくなってしまうことがあります。

反対に序盤に負けていると、もっとディフェンスとリバウンドを頑張らないといけないと、インテンシティを高めることができます。

なので、10点差までは、許容範囲としてみなしています。

代わりに、観察に重きをおきます。

自チームの動きはどうか?

緊張してるか?楽しんでるか?

相手チームは、事前のスカウティング通りのチームなのか?

審判のクセはどうか?

この情報を1Qから集めることができるか?それとも終盤や試合後に気付くかで、終盤の戦い方に大きな差が発生します。

私の場合は、正しい観察のためにも、一回目のタイムアウトは早めに要求する傾向にあります。

タイムアウト中に気付きをメンバーに共有し、手を加えることで、相手がどう対応するかで掴めることもあります。

早い時には、1ポゼッションでタイムアウトをとることもあります。

そして、クラブチームでは、参加してくれた全員にプレイタイムを与えたいので、なるべく1Qに全員を出しています。

スタメンの5人中1人ぐらいは、いつもスタメンではないベンチメンバーから抜擢することもおすすめです。

2Q:試す

第1Qで集めたデータをもとに、第2Qで変化を試みます。

例えば、第一Qで失点が20点以上であればディフェンスを変えます。

マンツーだったらゾーンに変えて、相手がどう対応するのか?

得点が15点以下であればオフェンスを変えます。

アウトサイド中心にして展開を速めるか?

インサイド中心にして確実に狙いに行くか?

もしリードしていれば、同点までは様子を見ます。

反対にビハインドであれば、点差を5点以上離されたら、すぐにタイムアウトをとって、戻しています。

変化をすることで相手が崩してくれることもあるし、最少失点で新たな情報を収集することも可能となります。

後半になって試すと、失敗した時のリスクが大きくなるので、何かを試す時は第2Qがベストとなります。

勿論、何もなく好調であれば、そのまま様子を見るのもありですが、余裕がある時には試せることは試すのをお勧めします。

経験則から「第2Qのあのプレイのせいで負けた」と思えるようなことは、過去にはありませんでした。

3Q:直す

前半仕入れた情報をもとに、自分達のバスケを改善します。

ハーフアップの長い休憩があるので、第3Q開始前は、冷静に時間をとってコミュニケーションをとることができます。…