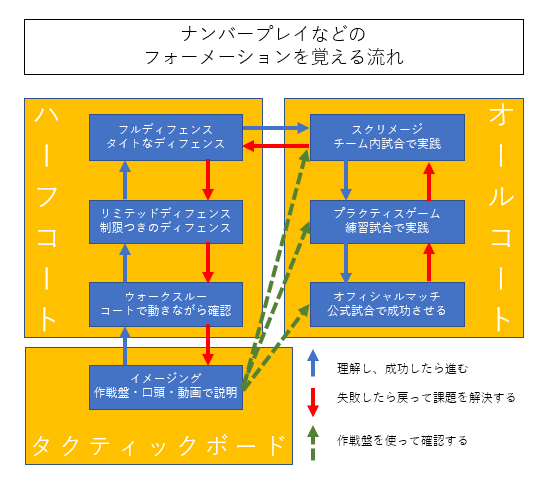

【セットオフェンス(フォーメーション)を覚える三行まとめ】

ゾーンアタックやナンバープレイなどのように、システマチックなオフェンスをチーム内で浸透させるための流れを整理しました。

以下、セットオフェンスと呼びます。

☑作戦盤などで伝える

☑ウォークスルー→リミテッド→フルディフェンスで実践

☑紅白試合→練習試合→公式試合で実践

【セットオフェンスを覚える流れ】

イメージング

→ウォークスルー

→リミテッドディフェンス

→フルディフェンス

→スクリメージ

→プラクティスゲーム

→オフィシャルマッチ

【用語のすり合わせ】

フリーオフェンス:アライメントやアクションを決めず、その場で選手に判断させるプレイ。

セットオフェンス(パターンオフェンス):アライメントやアクションをあらかじめ決めておくプレイ、ハンドサインやコールなどをしてプレイを選択する。

モーションオフェンス:おおまかな攻撃方針を決定し、選手にプレイを判断させる。(フリーオフェンスの派生、ドライブモーション、パッシングモーション、DHOモーション)

オプショナルオフェンス:どの状況でも2~3パターンの動きをあらかじめ用意し、パターンの中から選手に選ばせるプレイ。(セットオフェンスの派生)

アーリーオフェンス(トランジションオフェンス):ディフェンスが整う前に攻めること。8秒以内に点を取るとトランジションポイントとして計測する。

ハーフコートオフェンス:オフェンスが整ってから攻めること。

BOB(BLOB):ベースライン・アウト・オブ・バウンズ・プレイ。エンドラインからのスローインでするセットオフェンス。

SOB(SLOB):サイドライン・アウト・オブ・バウンズ・プレイ。サイドラインからのスローインでするセットオフェンス。

アライメント:選手がコートで立つポジショニング。

オフェンスアクション:具体的なオフェンスの動き。

エントリー:セットオフェンスの始まりとなるプレイ。

カモフラージュ:エントリー前に入れるプレイ。オフェンスの本当の狙いを読まれないようにする。

オプション(1st・2nd):シュートの選択肢優先順位。

クイックヒッター:BOB&SOBのパスの後に直接シュートにいくセットオフェンス。

ノーマル:BOB&SOBのパスの後に、複数のプレイを挟んでからシュートにいくセットオフェンス。

【イメージング】

イメージングとは情報を伝え、プレイヤーに動きをイメージさせることです。

タクティックボード(作戦盤)をつかって教えることが多いと思います。

最近では、YouTubeのおかげで、動画を使ってイメージさせることが多いですね。

居酒屋だと、ジョッキをプレイヤー、おしぼりをボールに見立てて、即席の作戦盤を使って説明したりしています。

【ウォークスルー】

ウォークスルーとは、共有したイメージをコートで確かめることです。

歩きまたはジョグ程度のスピードで、エントリー(最初の動き)からシュートまでの一連の動作を確かめます。

最初はディフェンスがいない状態で始めて、イメージするためにディフェンスに入ってもらう順番です。

ここで、動きを理解できていなければ、そのまま説明するか、再度作戦盤を通して説明します。…