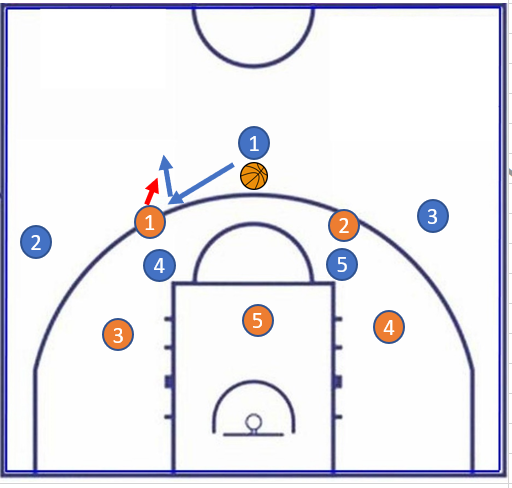

現在、1-2-1-1ダイヤモンド・オールコートゾーンプレスに取り組んでます。

初実戦での様子です。

7/12というナイスな成果でした。

2人で運ばれて、2人にフラッシュされた時は難しいな~

誰か最適解を教えて!

精度を高めていくために、とりあえずは動画集を無作為に集めてます。

…

現在、1-2-1-1ダイヤモンド・オールコートゾーンプレスに取り組んでます。

初実戦での様子です。

7/12というナイスな成果でした。

2人で運ばれて、2人にフラッシュされた時は難しいな~

誰か最適解を教えて!

精度を高めていくために、とりあえずは動画集を無作為に集めてます。

…

【マンツーマンディフェンスについて】

現在、私たちのチームでは、戦術について、全員で意見を出し合って、一個ずつ確認しております。

次の練習でのテーマがディフェンスの守り方の予定となっています。

おそらく、多くのプレイヤーが外側に抜かせる(ノーミドル)ことが正しいと思ってディフェンスしているか、何も考えずに一生懸命ディフェンスをしているかのどちらかだと思います。

私の個人的なプレイヤーとしての意見は、「抜かせる方向のディレクション」は嫌いです。

ディフェンスの最終目標は、シュートを決められないことです。

しかし、抜かせる方向付けは、ディフェンスで相手のシュートが失敗しても、ノーミドルであればミドル側に抜かれたら失敗としてみなされます。

では、ベース側に抜かせて、三線がいなくてレイアップを決められたらどうなのか?

チームによっては仕方ないで済むこともあるかもしれませんが、それも何か違う気がする。

じゃあ、どう守ればいいのか?

答えは、自分達と相手と相性次第かなって思います。

結局は、何が正解なのか?ではなく、どこまで決めるか?

決め事をどこまで徹底させるか?(柔軟化させるか?)だと思います。

今回はマンツーマンディフェンスの分類方法を中心に、私の考えを述べていきます。

マッチアップしているディフェンスをマークする位置による分類方法です。

エンドラインのボール出しからプレッシャーをかけるマンツーマンディフェンスのことです。

マンツーマンでプレスを張る時は、オールコートマンツーとなります。

40分続けるというより、ここぞという時に使うイメージです。

バックコートのフリースローラインあたりからコンテインし、徐々にプレッシャーを強めていくマンツーマンディフェンスのことです。

ハーフラインあたりでプレッシャーを強めて、バックコートバイオレーションを一度狙い、ハーフコートを越えたら、激しく当たります。

人数が多く、体力があるチームならば40分続けることも可能なディフェンスとなります。

ハーフコートを越えたあたりからプレッシャーをかけるマンツーマンディフェンスです。

プロやU世代など、多くのカテゴリーで、最も使用頻度が多いディフェンスとなります。

インサイドにディスアドバンテージがある場合は、最低でもハーフコートぐらいからプレッシャーをかけた方がよいと思います。

3Pライン付近からプレッシャーをかけるマンツーマンディフェンスのことです。

クラブチームだと、最も使用頻度が高いディフェンスとなります。

スティールを狙えるチャンスが減りますが、無理に体力を消耗することなく、ディフェンスできます。

クォーターでしっかりと守るマンツーが基本となります。

そのうえで、守る位置をどこまで前面に広げるかが差となります。

守る範囲が広くなればなるほど、体力の消耗が多くなります。

反面、ボールを奪えるチャンスが増え、また高い位置でのスティールはイージーな速攻につながりやすくなります。

マッチアップする相手の決め方による分類です。

【ゾーンアタック三行まとめ】

☑人はあまり動かずボールを動かして、ゾーンを崩すのがボールアラウンド。

☑人もボールも動かして、ゾーンを崩すのがマンアラウンド。

☑結局一番大事なのは、オフェンスリバウンド。

現在、当チームでは2-3のゾーンディフェンスを組まれた場合、ボールアラウンドでゾーンアタックをしています。

しかし、当日のメンバーの習得率やシュートの調子、相手チームのゾーンのクセによっては、全く効果がない場合もあります。

よって、セカンドオプションとして、現在マンアラウンドを練習中です。

今回は、ゾーンアタックの考え方、ボールアラウンドとマンアラウンドの違いなどを解説したいと思います。

ゾーンディフェンスには色々な種類があり、同じアライメント(隊列)のゾーンの場合でも、微妙な立ち位置の違いや、身長の違い、動きの違いがあります。

なので、ゾーンアタックで最初に考えるのは、相手のゾーンディフェンスの特徴を把握することになります。

まずは相手のゾーンディフェンスが「2-3」のローゾーンなのか、「3-2」のハイゾーンなのかを把握します。

稀に、「1-3-1」のスペシャルゾーンもありますが、今回は省きます。

「2-3」には、後列の真ん中がハイポを守る「2-1-2」と、前列の二人が縦に並ぶ「1-1-3」の場合もあります。

「3-2」には、前列の真ん中だけが高めに守る「1-2-2」もあります。

ゾーンはアライメントの違いだけでなく、ディフェンスの守り方よっても分類できます。

ストレートゾーン:2-3や3-2などのアライメント(配置)だけを決めるゾーンディフェンスです。

マッチアップゾーン:ゾーンでありながらもマンツーのように、ノーマークを作らないよう心がけるディフェンスとなります。

スライディングゾーン:自分のエリアにいるオフェンス全員をマークするディフェンスです。

参考:マッチアップゾーンとスライディングゾーン

クラブチームの場合は、ストレートゾーンから始まって、チームごとにマッチアップゾーン色が強まるか、スライディングゾーン色が強まるかに進化していきます。

当チームの場合は、ファーストオプションはマッチアップゾーン、人数が少なくて体力温存したい時や、3Pを積極的に撃たせたい時はストレートゾーンにします。

経験則としては、マッチアップゾーンに対して通常のゾーンアタックをしても効きにくいですね。

同じアライメントのゾーンで、同じ動き(スライディングorマッチアップ)のゾーンであっても、ゾーンの広さが極端に変わるチームもあります。

3Pラインまでしか出ない小さく守るチームと、3Pラインをはみ出して積極的に守るチームです。

小さく守られると、中で崩しようがなく、3Pがメインとなってしまうので、3Pの調子次第で結果が左右されてしまいます。

逆に大きく守られると、隙がでる反面、ディフェンスのプレッシャーも強くなります。

3-2の場合はハーフコートぐらいから極端に高くプレッシャーをかけてくるチームもありますね。

よくあるのは、でかいプレイヤーが3-2の真ん中に立つタイプですね。

それ以外にも、インサイドがでかくてディフェンスリバウンドをしっかりと取るチームなのか、機動力を中心としたチームなのかでも、考えが変わります。

ここはメンバーチェンジによって試合中も変化するので、あまり細かく気にしすぎても仕方ありませんが。

一応、私の場合は、アライメントの違い(最重要)、動きの違い、広さの違い、守る人の違いを把握しようと試みます。

いくら相手のディフェンスを研究したところで、ちょっとした細かい修正程度で、結局やることは変わりません。

ゾーンアタックの流れ(うまくいかない時の変化)としては下記をイメージしています。…