今までに読んだバスケ専門書です。

主に自分への記録として紹介します。

カテゴリーや能力によって「マッチング率」は変わってくると思います。

私にとってマッチング率が高かった書籍だけAmazonのリンクを張っておきます。

【バスケセンスが身につく88の発想 レブロン、カリー、ハーデンは知っている(2019/4/24)】

著者:小谷究、網野友雄

「レブロン、カリー、ハーデン」というタイトルが、ファッション性を意識してしまい、逆に私を遠ざけていました。

しかし、呼んでみると面白い内容でした。

従来は良しとされている常識以外にも、様々な選択肢を提案してくれます。

従来の常識という最低限のバスケIQがないと、伝わりにくいかもしれません。

【100問の“実戦ドリル”でバスケiQが高まる(2018/12/3)

著者:小谷究、 佐々木クリス

「バスケ版の詰め将棋」という触れ込みでしたが、違和感が大きいですね。

バスケは、全く同じ状況でもプレイヤーや対戦相手、残り時間や点差によって判断がかわるので、しっくりは来なかったですね。

【バスケットボールの戦い方 [ピック&ロールの視野と状況判断](2018/9/4)

著者:佐々宜央

■序 章:ピック&ロール戦術について

■第1章:ドライブ&リアクトの導入

■第2章:ピック&ロール(サイド)

■第3章:ピック&ロール(サイド)

■第4章:ピック&ロール(エルボー)

■第5章:ピック&ロール(トップ)

書籍での3Dは見ごたえはありました。

クラブチームではピックプレイをここまで細分化されていないので、実践はできませんでした。

【バスケットボール 判断力を高めるトレーニングブック(2018/9/4)

著者:鈴木良和、森高大

■第1章:バスケットボールにおける判断力とは――

■第2章:判断力を磨くトレーニング

■第3章:オンボールスクリーンの認知・判断・実行

■第4章:ディフェンスの工夫を上回る

【バスケットボール 勝つためのディフェンスの教科書(2018/9/3)

著者:倉石平、田渡優

■PART1:ディフェンスのセオリー

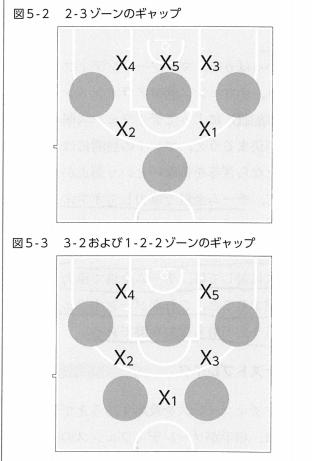

■PART2:ディフェンスの種類と特徴…