【エゴオリエンテーションとタスクオリエンテーションの三行まとめ】

☑エゴオリエンテーションとは、人よりも優れていたいという自意識。

☑タスクオリエンテーションとは、何ができるようになったかを目的とする。

☑エゴオリエンテーションとタスクオリエンテーションを掛け合わせる。

先日、公認コーチ研修にてプレイヤーのモチベーションについて学びました。

ざっくりいうと、勝利を目指すエゴオリエンテーションと、成長を目指すタスクオリエンテーションについて学びました。

このふたつはバスケットボールをプレイする(携わる)モチベーションに密接にかかわり、間違えたモチベーションの上げ方はバーンアウトにつながる要因となってしまいます。

コーチデベロッパー(指導者養成委員会)は、タスクオリエンテーションの可能性を提案し、行き過ぎたエゴオリエンテーション(勝利至上主義)の改善に力を入れています。

勝利、優勝、全国大会出場などの実績は、対外的に評価されやすく、「大会成績の良いコーチ=グッドコーチ」として扱われることもあります。

しかし、大会成績が良いだけのコーチの中には、プレイヤーとの絶対的な主従関係を築き、暴言・暴力・ハラスメント・汚職・腐敗・ガバナンスの欠如など、多くの問題が孕んでいます。

特に育成年代のチームに関しては、プレイヤーをチームの勝利の為の駒として考えてはいけません。

プレイヤーの将来を考え、長期的な視点で発達段階および成熟度に合わせた指導をして、次の世代担当のコーチにバトンタッチしていく必要があります。

話は戻りまして、今回はモチベーションに影響を与えるエゴオリエンテーションとタスクオリエンテーションについて解説していきます。

【モチベーション(動機づけ)とは】

動機づけ(どうきづけ、motivation、モチベーション)とは、行動を始発させ、目標に向かって維持・調整する過程・機能のこと。

引用:wikipedia

ややこしいですね。

簡単に言うと「やる気スイッチ」のことです。

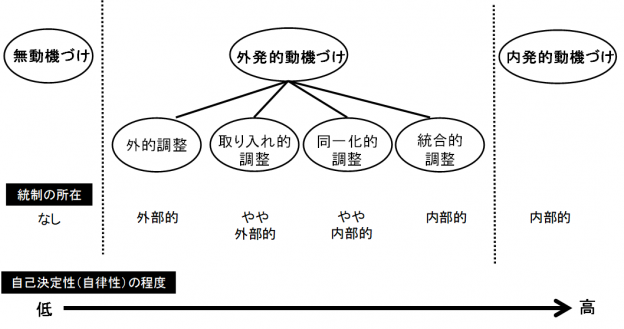

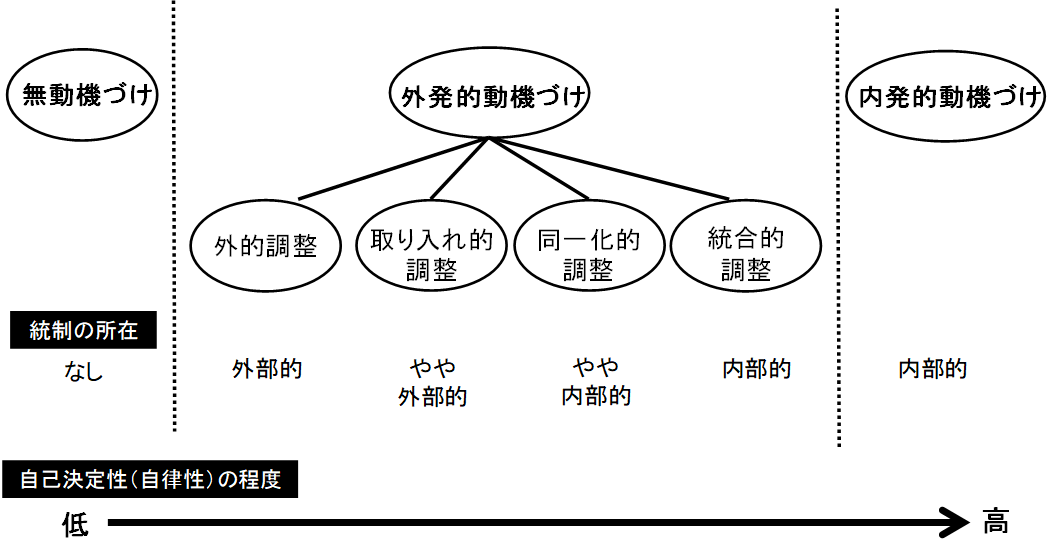

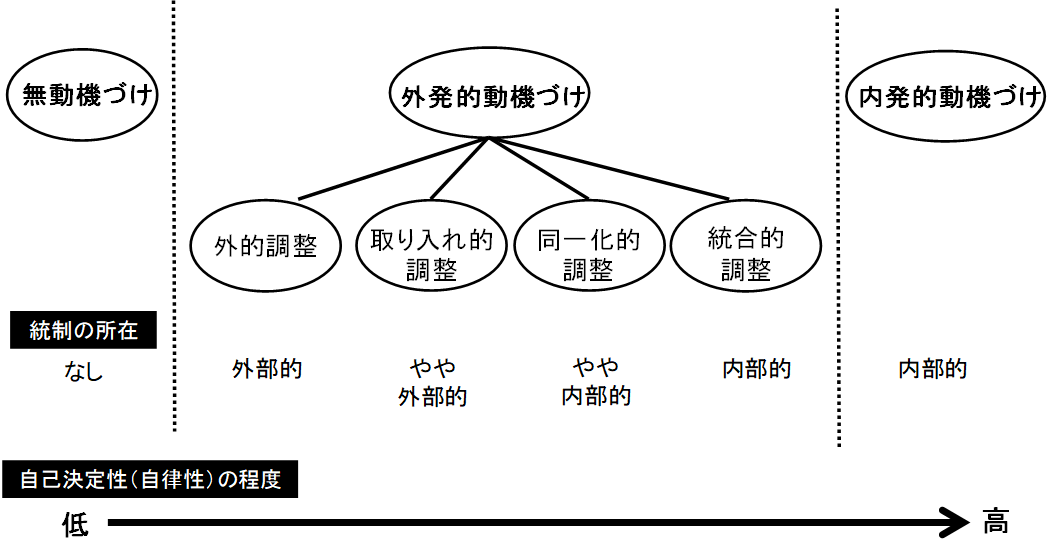

人に押してもらわないとモチベーションがあがらないやる気スイッチを「外発的動機づけ」と言います。

自分で押せる(押さなくても勝手に入る)やる気スイッチを「内発的動機づけ」と言います。

〇無動機づけ

無動機づけとは、内発的にも(自分でも)、外発的にも(他人からも)動機づけが行われていない状態です。

動機づけが行われていないので、行動に結びつきません。

例、プレイヤーがコーチから「ルーズボールを追え」と言われないので、ルーズボールを追わなかった。

〇外的調整

外的調整とは、報酬を受け取るためや罰を避けるためなど、外部からの期待や要請に従う動機づけのことです。

報酬や罰があるので行動しますが、なくなると行動しなくなります。

また、好きでしていた仕事に対して褒美を与えると、褒美なしではやらなくなってしまう現象をアンダーマイニング効果と言います。

例、プレイヤーがコーチから「ルーズボールを追わなかったらペナルティのダッシュだ」と言われたのでルーズボールを追った。

〇取り入れ的調整

取り入れ的調整とは、自尊心が傷つくことを恐れるがゆえに、外部からの期待や要請を内部に取り入れて自己内調整をして従う動機づけのことです。

外的調整に比べて、自我の関与が加わっていますが、結局は他人を気にして行動していることになります。

例、プレイヤーがルーズボールを追わないと、コーチやチームメイトの評価が悪くなるので、ルーズボールを追った。

〇同一化的調整

同一化的調整とは、外部からの期待や要請が自分にとっても大事だと思い、積極的に自己内に取り込んで、選択的に関与して行動する動機づけのことです。

このレベルになってくるとポジティブな要素が高まったと思います。

例、コーチが「ルーズボール」と声を出し、それを聞いたプレイヤーも重要だと思ったのでルーズボールを追った。…