【マジックタッチ/magic touch】

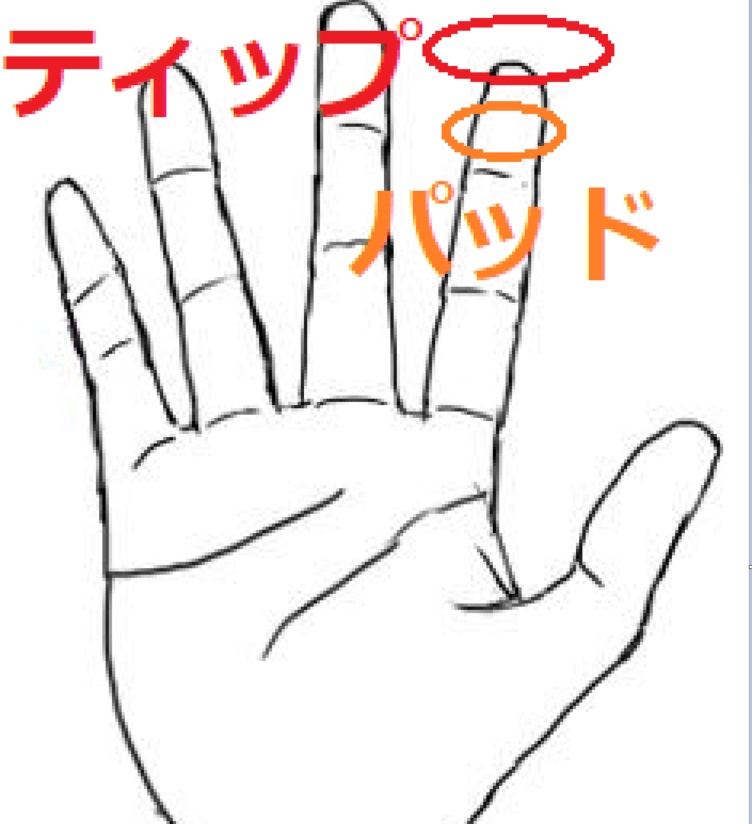

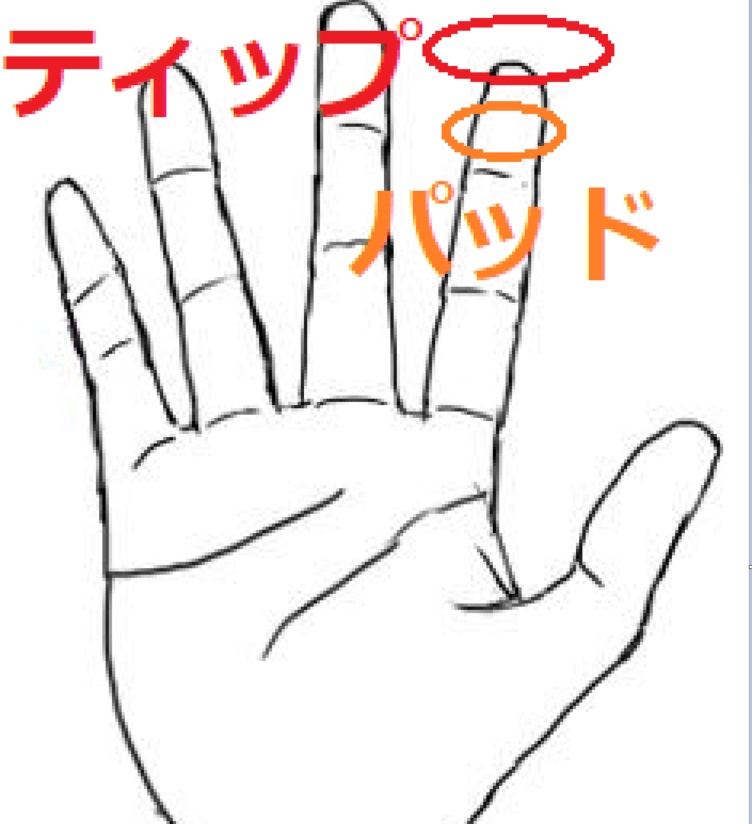

マジックタッチとは、指先(ティップ)ではじくようにリリースすることでアーチを高くするシュート技術のことです。

指の腹(パッド)で押し出すようにリリースするとアーチが低くなってしまいます。

ワンハンドでもツーハンドでもマジックタッチはシュートのアーチを作るのに有効となります。

参照:DVD「日高哲朗 親が子に教えるためのシュート・レッスン」

参照:DVD「関谷悠介 シュートマジック~試合で“落とさなくする”シュートの打ち方」…

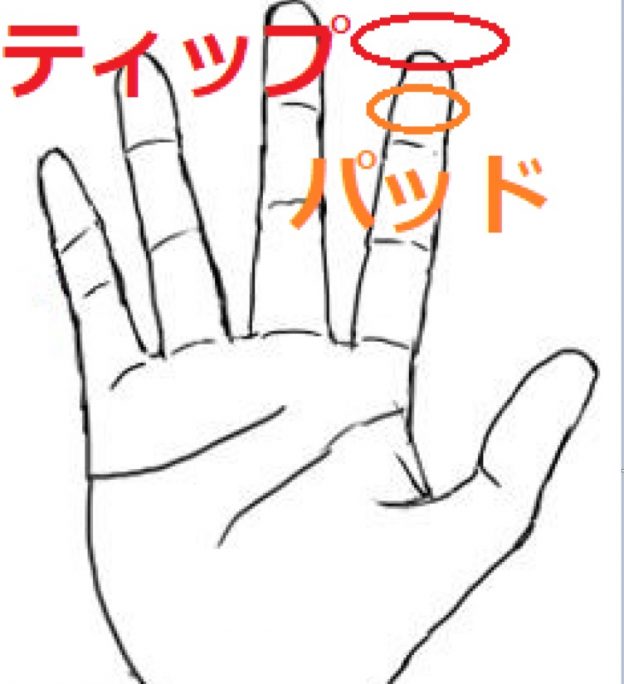

マジックタッチとは、指先(ティップ)ではじくようにリリースすることでアーチを高くするシュート技術のことです。

指の腹(パッド)で押し出すようにリリースするとアーチが低くなってしまいます。

ワンハンドでもツーハンドでもマジックタッチはシュートのアーチを作るのに有効となります。

参照:DVD「日高哲朗 親が子に教えるためのシュート・レッスン」

参照:DVD「関谷悠介 シュートマジック~試合で“落とさなくする”シュートの打ち方」…

アンリトンルールとはルールブックに書かれていない(暗黙)のルールのことです。

日本語では「暗黙の了解(明言しないものの、当事者間の理解が得られていること)」や「不文律」と表現します。

ルールブックには記載されていないが、長年の慣習で守らないといけないルールですが、地域や国民性により基準がバラバラなので、ごく稀に揉める原因にもなったりします。

暗黙のルールと言えば野球に多いですよね。

例えば、

・大差の試合では盗塁をしない。

大体、7回以降で5点差以上あると、実質禁止だそうです。

盗塁行為があった場合、守備側は無視するそうです。

守備側が無視した場合は、盗塁の記録もつかないそうです。

・大量リード時は、セーフティーバントは許されない。

実際に2010年に6-0でセーフティーバントをされたチームが、報復行為として、次の打者の腰あたりに球を投げられたそうです。

日本の国民性としては、報復行為は、受け入れがたいですね。

面白い暗黙のルールとしては、

・乱闘を傍観してはいけない

どれくらい大事なルールかというと、メジャーリーグで怪我の為、スーツでメディア席にて観戦していた選手が乱闘が始まると、急いでユニフォームに着替えて乱闘に参加したという逸話もあるほどです。

例えスーパースターであっても、完全試合目前のピッチャーであっても、全員が乱闘に参加しないといけません。

それは、チーム愛が強いので、仲間が体を張っている時は、積極的に参加しないといけないという考えがあるからです。

乱闘に参加しないと、チームメイトやファンから罵られるそうです。

その他の競技だと、サッカーの暗黙のルールが有名ですね。

・選手が怪我をした場合、ボールを持っている選手は、ピッチの外にボールを蹴りだして、プレイを止める。

そして、怪我の治療が終わると、またボールを蹴りだして、元のチームにボールを戻す。

実に紳士的な暗黙の了解だと思いますが、Jリーグのファジアーノ岡山は、「選手が倒れても主審が中断しないかぎりボールを蹴り出しません」と、宣言して話題にもなりました。

卓球にも、

・10-0でリードしている場合は、完封しないように、わざと1点取らせないといけない。

など、弱者をいたわる暗黙のルールがあります。

バスケは、比較的新しいスポーツだからか、あまり暗黙のルールと呼ばれるものが存在せずルールブックに従って行動するのが基本となります。

有名なのは下記の二点だけです。

いずれも、ガベージタイム(勝敗が決まった後の残り時間)での慣習です。

・ガベージタイムに、勝っているチームはタイムアウトを取ってはいけない。

・ガベージタイムは、怪我防止のため、シュートに対してはファウルをしてはいけない。

・ガベージタイムに、派手なプレイ(ダンク等)や振る舞いをしてはいけない。

・勝敗が決まった最後の攻防で、どちらかがプレイをする意志がなくなれば、攻防をやめる。

しかし、日本では、大先生の名言である『あきらめたら、そこで試合終了ですよ』に代表されるように、最後の笛が鳴るまで、両チームとも全力を出し尽くすことが美徳ともされています。

一発勝負の学生のトーナメントであれば最後の最後までやり抜いた方がスッキリしますが、クラブチームなどではプレイを止めた方が、正直、格好いいと思います。…

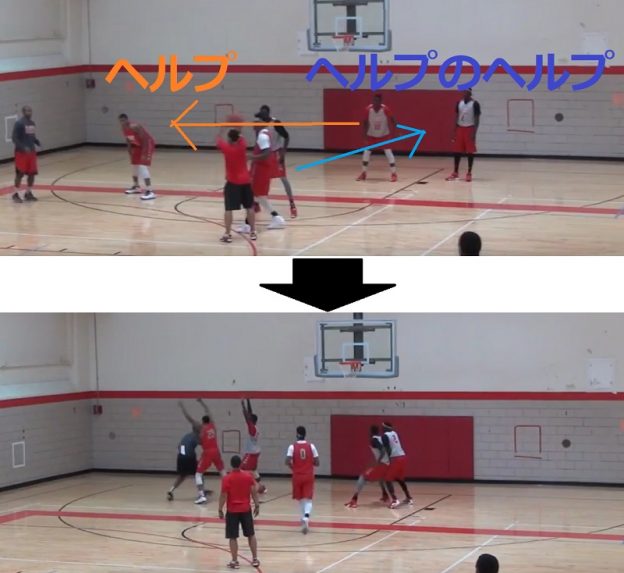

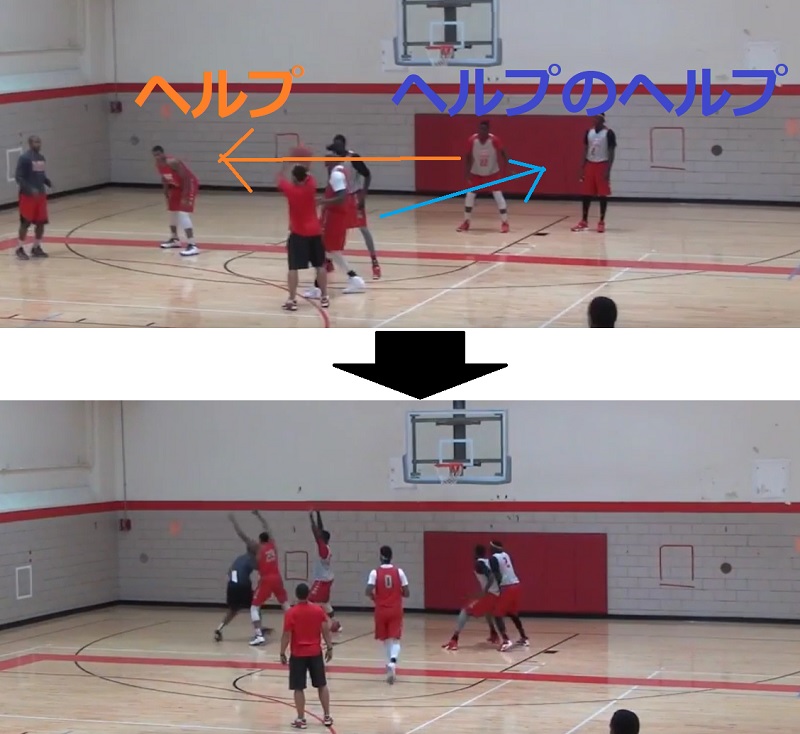

ヘルプ・ザ・ヘルパー/help the helperとは、三線がヘルプに行ったカバーをするディフェンスのことです。

コーチとしてNCAAチャンピオンを二回獲得したディーン・スミスが積極的に取り入れた戦術となります。

バスケ用語からは外れますが、ヘルプ・ザ・ヘルパーには、自分の役割範囲を越えて、チームを助ける精神を持つという意味もあります。

「10年勝ち続ける最強チームの作り方」という書籍で使われています。

目次から分かりやすい例を出すと、下記二点等があります。

・ジャージーの前面 ~自分の名前よりチーム名に価値を置く~

・類まれなチーム ~H2H文化は、活動の中心から2歩離れたところに芽生える~

…自閉症の少年が起こした奇跡の実話。

この物語の主人公は、ニューヨークの郊外にある高校のバスケットボール部のマネージャー。

「J-マック」という愛称で親しまれている、自閉症の若者だ。

彼は、汗まみれのタオルを運んだり、水を取ってきたりするだけで嬉しくてたまらないほど、バスケットボールを愛していた。

試合に出ることはなかったが、毎日毎日、とびきりの笑顔で、せかせかと選手たちの世話役をしていた。監督は、試合が自閉症の子どもにとって、集中力を向上させる良い機会になることに気がついていた。

そこで、J-マックをベンチ入りさせることにした。

するとたちまちチームの団結力が高まった。

先発メンバーは、良いプレーをしてはJ-マックに捧げた。

監督はその頃からある計画をじっくりと考えていた。

「もしほんの少しだけJ-マックを試合に出したら、素晴らしいことが起きるのではないだろうか」と。2006年2月15日、監督は決断を下した。

J-マックを試合に出すことにしたのだ。

しかも消化試合ではなく、ライバル高校との地区優勝をかけた戦いだ!

残り時間が4分を切った時、J-マックはコートに出た。

チームメイトは素早くボールを回し、「シュートしろ!」と叫んだ。

J-マックのシュートは、バックボードにもリングにも当たらず外れる、エアボールになった。

はっきり言って、エアボール中のエアボールだった。すぐ次のプレーでは、チームメイトはコートの端から端までボールをつないで、再びJ-マックへパスした。

今度は片手でボールを持ち上げるようにして放つレイアップシュートだ。

J-マックはこれも外した。

それでも彼は屈しなかった。

すると最高の結末が待っていた。J-マックの3度目のシュートはスリーポイントを狙うことになった。