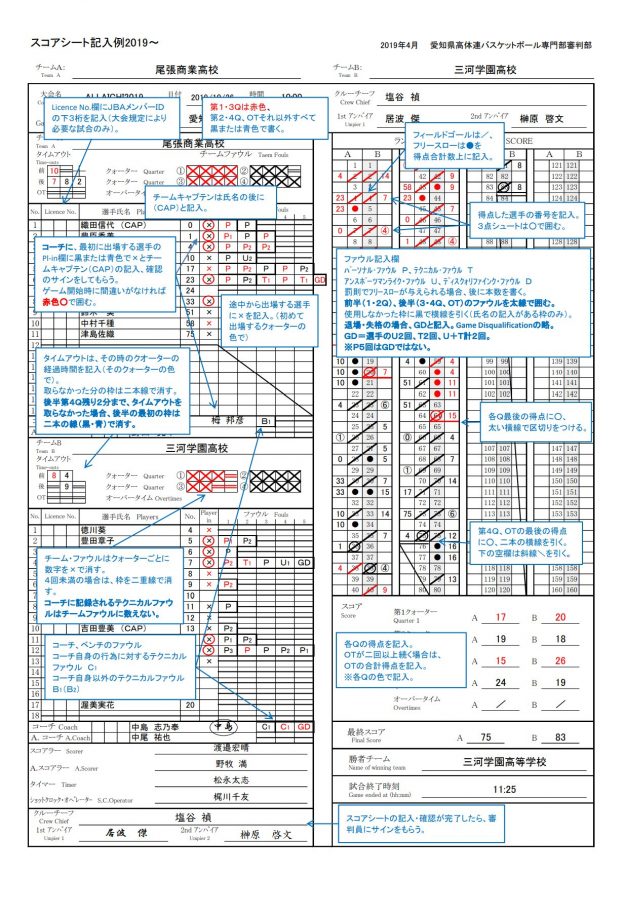

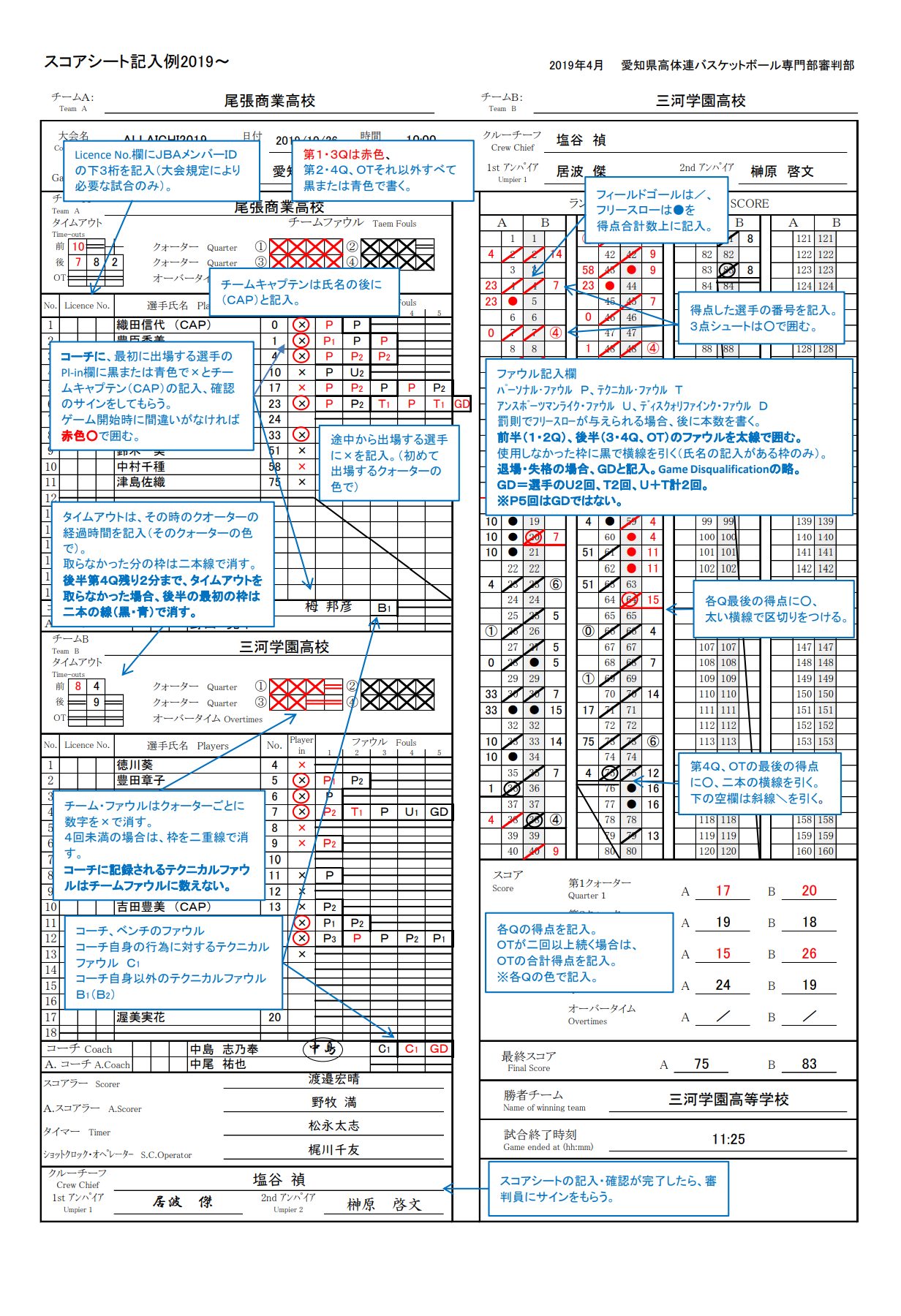

試合開始5分前 *時間は大会ごとに定める規定に従う

最初の5人のプレイヤーのPl-in欄に、各チームのコーチ自身が「×」を黒または青色で記入しサインする(チームA、チームBの順)。

キャプテンの氏名の後ろに(CAP)と記入してあることを確認する。

各チームのメンバーの氏名の記入がない枠は、氏名・番号・出場欄に横線を引き、ファウル記入欄には最下段の右角まで斜線を引く。ただし1行の場合は、ファウル記入欄まで横線を引く。

ティップオフ前

最初の5人のプレイヤーの確認。

番号を赤色の〇で囲み、「確認のシグナル」。

番号が異なる場合は審判に知らせる。

その他注意事項

①タイムアウトは、認められたときの各クォーターの経過時間(分)を、それぞれのクォーター記入時の色(赤または黒・青)で数字で記入する。

(例)残り3分12秒のとき→「7」、 残り0分45秒→「10」

②ゲーム中にブザーを鳴らして審判に合図できるのは、ゲームクロックが止められているときだけである。

③ゲーム開始後、プレイヤー・交代要員の氏名・番号等の申し出等についての違反を見つけた場合には、次にゲームクロックが止められたとき、ただちにブザーを鳴らして審判に知らせる。

④ゲーム中、スコアボードの表示とスコアシートのランニングスコアを常に照合する。

・スコアシートが正しければ、ただちにスコアボードの得点を訂正させる。

・スコアシートに不審な点がある、一方のチームから得点やファウル、タイムアウトの数などについて疑義の申し出があったときは、次にゲームクロックが止められたとき、ただちにブザーを鳴らして審判に知らせる。

⑤テクニカルファウルは、誰に記録されるものなのかを審判の伝達で確認した上で正確に記入する。

テクニカルファウルの罰則はフリースロー1本。

・プレイヤー自身の行為に対するテクニカルファウルは「T1」。

・コーチ自身の行為に対するテクニカルファウルは「C1」。

・上記以外の理由でコーチに記録されるテクニカルファウルは「B1」(または「B2」)。

⑥次の場合は、ブザーを鳴らして審判に知らせる(新たなプレーヤーの交代合図は不要)。

・プレーヤーのファウルが5回になり、失格となるとき。

・プレーヤーのファウルで「T」または「U」が2回、あるいは「T」+「U」となり失格・退場となるとき。

・コーチ自身のテクニカルファウル「C」が2回となり失格・退場となるとき。

・コーチに記録されるファウル「B」が3回、または「B」と「C」が計3回となり失格・退場となるとき。

2018年4月~の変更点

①ゲーム開始時に出場する5人のプレーヤーの「×」印は、コーチ自身が記入し、サインする。

②各チームのメンバーの氏名の記入がない枠は、氏名・番号・出場欄に横線を引き、ファウル記入欄には最下段の右角まで斜線を引く。ただし1行の場合は、ファウル記入欄まで横線を引く。

③第2ピリオド終了時ファウルの欄の第1・2ピリオドのファウルを、ゲーム終了時、第3ピリオド~終了のファウルを黒または青色の太い線で囲む。

2019年4月~の変更点

①チームファウル記入欄の未使用欄に、二本の線を引く。

②スコアシート右下のクォーターごとの得点は、それぞれのクォーターの色で記入する。

③「Licence …