ターンオーバー考察(2016.08.09)という記事がありますが、

6年も経ったので、自チームに特化して再考察したいと思います。

【ターンオーバーのデーター&目標】

当チームのターンオーバー目標は10個/試合(8分ゲームなら8個)です。

ハーフで5個、クォーターで2.5個、4分で1個の計算となります。

GOEMONのデータ上は下記となっております。

10.0個/目標

17.1個/全試合

16.5個/直近25試合

14.2個/Wリーグ平均

16.5個を10個にするためには約40%削減する必要があります。

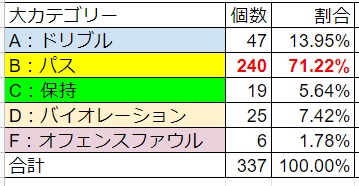

ハドルのおかげでターンオーバーの映像が手に入ったので、確認できた337個を分類化してみました。

【ターンオーバーの分類化】

合計:337個(100.00%)

A、ドリブル:47個(13.95%)

B、パス:240個(71.22%)

C、保持:19個(5.64%)

D、バイオレーション:25個(7.42%)

F、オフェンスファウル:6個(1.78%)

3回に2回以上はパスのターンオーバーだと思っていたので、大体想定通りの割合でした。

その他の項目で言えば、オフェンスファウルが少なすぎます。

25試合に対して6個しかないのは、グレーゾーンを攻めなさすぎですね。

オフェンスファウルは、1試合に1個は欲しいと思います。

話を戻して、40%削減するとなると、やはりパスの改善が必要となります。

【なぜパスのターンオーバーが多いか?】

完全な主観ですが、パスのターンオーバーが多い理由は下記と想像しております。

1、パッサーのスキル

2、レシーバーのスキル

3、パッサーとレシーバーのコミュニケーション

例えば、ドリブルであればドリブラーのスキルという項目になります。

対してパスは上記の3つのスキルが必要となり、単純にドリブルの3倍のリスクが顕在すると考えています。

あとは単純にアウトサイドからペイントにボールをタッチさせるのが、ドリブルよりもパスの方が圧倒的に割合が多い(つまりチャレンジの分母がパスの方が多い)のも理由だとは思います。

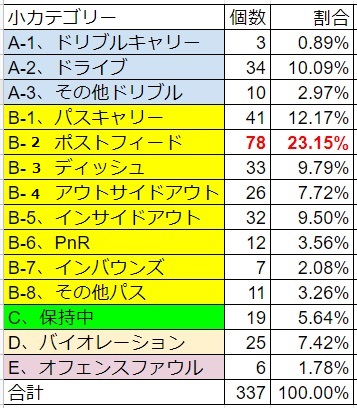

【ターンオーバーの小分類化】

さらに細かく分類化しました。

A-1、ドリブルキャリー:フロントコートまで運ぶドリブルミス。

A-2、ドライブ:アウトサイドからペイントに向かうドリブルミス。

A-3、その他ドリブル:リトリート(下がる)や、キープなどのドリブルミス。

B-1、パスキャリー:フロントコートまで運ぶパスミス。

B-2、ポストフィード:ボールをポストアップしているインサイドにいれるパスミス(アウトサイド・イン)。…